※記事内にPRを含む場合があります。

ハンドボールは、全員攻撃・全員守備のスポーツです。

多彩な攻撃パターンもあれば、ディフェンスシステムも数多くあります。

特にディフェンスシステムは、そのチームのカラーが色濃く現れるといえます。

今回は、ハンドボールの代表的なディフェンスシステムをメリット・デメリットと共に5種類紹介します。

■0-6システム

0-6のディフェンスシステムは、最も多くのチームが採用している基本的なディフェンスシステムです。

6mラインに沿ってコートプレーヤーが横一列に並ぶため、別名「一線ディフェンス」とも呼ばれます。

0-6システムのメリット

横に長い陣形なので、相手サイドの選手からの攻撃に強く、隣のディフェンスとの距離が近いため、相手ポストプレーヤーにスペースを与えないことが長所のディフェンスシステムです。

0-6システムのデメリット

基本的に、自陣ゴールに近い位置で守ることになるので、相手バックプレーヤーがボールを持った時に高い位置で当たらないと、簡単にロングシュートを狙われてしまいます。

1-5システム

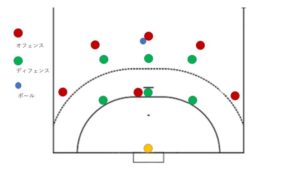

1-5のディフェンスシステムは、フリースローライン付近の高い位置にディフェンスを1人(トップディフェンス)置き、残りの5人は6mラインに沿って並ぶ陣形です。

1-5のメリット

トップディフェンスを置くことで、相手バックプレーヤーに自由を与えず、攻撃の起点を早めに潰すことができます。

また、高い位置を取るトップディフェンスが、一次速攻に飛び出しやすく、速攻での得点機会が増える事も挙げられます。

1-5のデメリット

トップディフェンスと、後ろのディフェンスがうまく連携して守らないと、ポストプレーヤーなどを使って簡単に崩されることがあります。

また、0-6ディフェンスに比べ横に狭いディフェンスなので、一人抜かれた後に素早くマークチェンジができないと、簡単にサイドまで展開され、フリーでのシュートを許す場面が多くなります。

1-2-3システム

自陣ゴールに近い位置から、3人、2人、1人とピラミッド型に陣形を作るのが、1-2-3のディフェンスシステムです。

1-2-3のメリット

マークする相手がはっきりしていて、なおかつ相手バックプレーヤーに対して高い位置で当たる事ができます。

また、一次速攻に走り出しやすい陣形でもあります。

1-2-3のデメリット

1-5ディフェンスよりさらに横に狭い陣形なので、相手オフェンスの飛ばしパスなどでサイドに展開されたときに脆いこともあります。

また、相手ボールへ陣形全体が移動しながらのディフェンスになるので、一人一人のフットワーク力も試されます。

3-3システム

トップディフェンス3人で、3人の相手バックプレーヤーに対してかなり高い位置で守る、1-2-3ディフェンスをより攻撃的にした陣形です。

3-3のメリット

相手バックプレーヤーに対して強くプレッシャーを掛ける事で、簡単に相手がボール回しできなくなり、攻撃の形を作らせないことができます。

また、相手に普段通りのプレーをさせない事で、ミスを誘発させる効果もあります。

速攻にも出やすい陣形なので、ハマれば一気に試合の主導権を握ることができます。

3-3のデメリット

1-2-3ディフェンスよりも、さらに横に狭い陣形となるので、相手バックプレーヤーにマークを振り切られると、簡単にフリーのサイドプレーヤーを使われてしまいます。

また、サイドプレーヤーに与えるスペースが広いので、一人で局面を打開してくるサイドプレーヤーが相手にいれば、あっさりと得点を許すこともあります。

2-4システム

トップディフェンスを2人置いてゾーンでバックプレーヤー3人を守り、その後ろは4人で守るディフェンスシステムです。

2-4のメリット

トップディフェンスの2人は、バックプレーヤーに対して高い位置でけん制し、自由にボール回しをさせず、ロングシュートも打たせづらくすることができます。

ですので、あまり身長が無くてもフットワークが強ければ、サイズに勝るチームに対しても有効です。

2-4のデメリット

トップディフェンス2人は、ボールを持っている側のバックプレーヤーに対してプレッシャーをかけるので、ボールが無い側のバックプレーヤーのマークは後ろの4人が常にマークチェンジをする必要があります。

ですので、トップディフェンスのフットワーク力はもちろん、後ろ4人のディフェンスにかかる負担も大きく、少しでもマークチェンジが遅れると、簡単にサイドまで展開されてしまいます。

どのディフェンスシステムでも連携が命綱

ここまで、代表的な5種類のディフェンスシステムを紹介してきましたが、どのシステムでもディフェンス間のマークチェンジや、切り込んできた相手をはさんで守るといった、連携が最も重要になってきます。

マークチェンジの声や、出る・下がるの動き、コーチングの声かけなど、ディフェンスの連携に必要な基本動作を練習の中でみがいていきましょう。